Краеведческий музей,

06.06.2019 20:54

Судьба ставропольских немцев-колонистов закончилась высылкой

Читайте также:

- Тайная история Домика Эльзы в Пятигорске (30.05.2019 21:00)

- В Железноводске стартует грандиозная историческая реконструкция (30.05.2019 19:30)

- История мемориала «Вечная слава» в Ставрополе (13.05.2019 09:11)

Немецкие поселенцы стали первыми на Ставрополье, кто заложили основу молочных ферм. В середине XIX века это направление животноводства было новым не только в масштабах Северного Кавказа, но и всей России.

Колонисты создали первые плодопитомники, где проводили отбор наиболее устойчивых сортов фруктовых деревьев, показали, как правильно осуществлять полив, тем самым положив начало промышленному выращиванию фруктов. Немецкое население способствовало развитию перерабатывающей промышленности – кожевенной, маслобойной, сыроварению. К сожалению, заложив фундамент отрасли, они не смогли передать местному населению использование прогресса в АПК. Прожив на Ставрополье больше века, колонии исчезли, не оставив следа.

Если смотреть с холмов на Сенгилеевское водохранилище, то справа можно заметить прямую широкую линию, ведущую к самой воде. Когда-то это была центральная улица хутора Йохансдорф. Невдалеке от него появился хутор Молочный. Причем, своим названием он обязан именно немцам – их молочные продукты были известны своим качеством на всю Ставропольскую губернию. По выходным на телегах они привозили продукты на рынок Ставрополя, где все буквально расхватывали.

– Мои старики общались с теми немцами, – вспоминает ставрополец Евгений Клеев, – улица называлась Шпалерная, потому что была идеально ровная: от озера и до горы, мощенная камнем. Все дома стояли аккуратно в один ряд и по одной стороне. Но в 1938 году всех выселили, а в опустевший хутор нагнали ссыльных евреев, и тогда порядок закончился: дома приходили в упадок, на земле никто особенно не работал. Евреев спустя несколько лет куда-то выселили, а в Йохансдорфе поселили каких-то других ссыльных. Единственный, кто вернулся на хутор был немецкий старик. У моих родителей была неподалеку дача, я часто видел «дедушку Петера», как все его называли. Он ни с кем не общался, сторонился разговоров, но любил детей. Давал мне маленькому огурцы. У него и куры были, и все росло. «Дедушка Петер» был прекрасным фермером, но потом он в одиночестве и умер.

— Немецкие колонии были по всему Ставрополью, – рассказывает заместитель директора по научной работе государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Егор Карагодин, – Их здесь было много, порядка 20-30 тысяч, если говорить о XIX веке. Потом была Первая и Вторая мировые войны, они стимулировали отъезд колонистов. А после депортации 1941 года остались единицы. Сейчас есть несколько бабушек на весь край, которые когда-то вернулись из депортации. Но это обрусевшие немцы, которые и языка не помнят. Надо сказать, что «немцы» – это русский термин, так называли немых людей, или не говорящих по-русски. Поэтому немцами в России называли всех: и голландцев, и швейцарцев, и итальянцев, и англичан. Германоязычных людей было больше, поэтому со временем слово это стало ассоциироваться с ними.

– Когда началось массовое переселение?

– Многих приглашал Петр Первый, но в основном колонисты появились при Екатерине Второй. Она хотела таким образом заселить обширные пустующие земли сначала в Поволжье, а в 1778 году был издан указ, разрешающий немецким колонистам переселяться на Кавказ с этой же целью: с одной стороны освоение пустующих земель, а с другой – наращивание европейского влияния на Кавказе. Им предоставляли очень серьезные льготы, до 30 лет разрешалось не платить налоги, они полностью освобождались от воинской повинности. Их задача была много работать и платить налоги. А работали они много.

– Почему они уезжали из Европы? Неужели там было все так плохо?

– Во-первых, малоземелье. А во-вторых, как мы представляем себе Германию? Мощным единым агрессивным государством, которое навязывало и развязывало войны. А 150-200 лет назад это было разрозненная страна, состоящая из разных королевств, княжеств. Людей облагали непомерными налогами.

– Это как раз отражено в сказках немецких писателей...

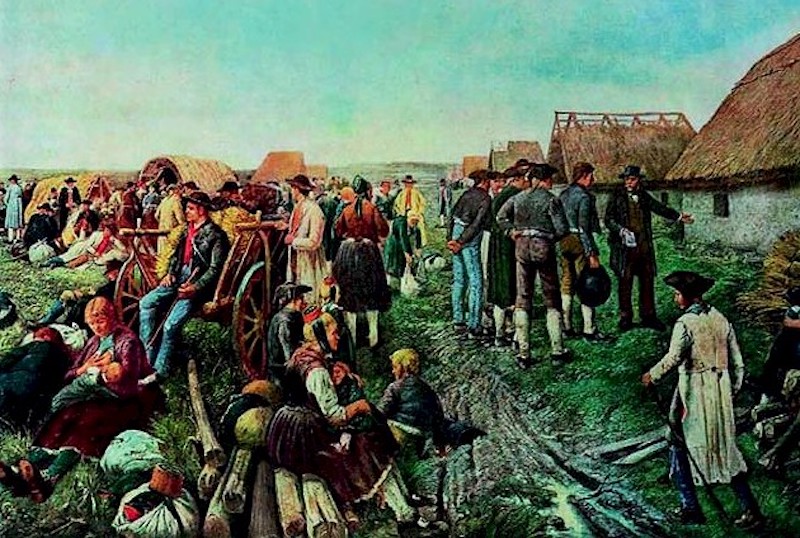

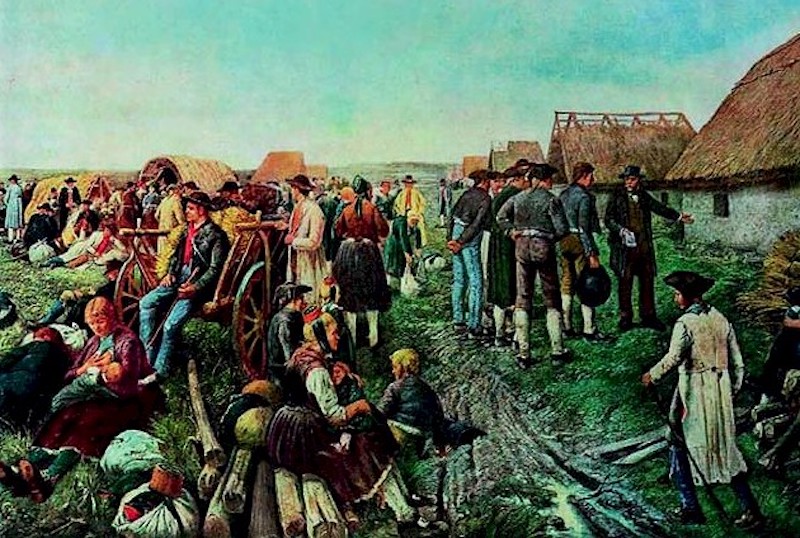

– Да, а у германских князей была подлая привычка солдат сдавать в наем другим странам, а крестьянам это, понятное дело, не нравилось. А тут из Росси пришло просто сказочное предложение. Переселялись целыми семьями, иногда целыми общинами. Сначала отправлялись ходоки, которые смотрели местность и принимали решение. На Кавказе массовое переселение началось с 40-х годов XIX века. Местность здесь была опасная, шла Кавказская война. Но условия были очень хороши. Первая крупная колония появилась в 1802 году под Пятигорском. Это была колония шотландских миссионеров. Два человека из Эдинбурга: Бронсон и Патерсон из реформаторской церкви переехали на Кавказ с целью проповедей Евангелия среди горских народов. К ним подселились и немцы.

– Неужели это предприятие у них имело успех?

– Были случаи, но массового крещения не происходило. Кто-то от кровной мести бежал, крестился и жил с ними. Шотландцы потом уехали, а немцы остались. Занимались колонисты в основном земледелием. Жили общинами, натуральным хозяйством подальше от городов, это был осознанный уход от цивилизации из-за религиозных взглядов.

– А как они общались? Учили русский?

– В основном – нет. Жили общиной, говорили по-немецки, исповедовали протестанство, явление для русского чуждое и непонятное. Своим образом жизни они обособлялись от окружающих. Но при этом они приезжали на рынок в Ставрополь, как-то минимально могли общаться. Необходимый минимум общения они дружелюбно и мирно выдерживали. Часто немцы были двуязычные, которые жили в городах.

– Но ассимиляция постепенно происходила?

– До 20-х годов XX века, до гражданской войны, не было ассимиляции, жили немцы очень закрыто. А большевики начали сознательно ломать традиционный уклад, разбивать сложившиеся общины. Приходили к ним, объявляли, что они теперь – колхоз, прикрепляли ячейку коммунистов, которые вели воспитательную работу. Вся документация была переведена на русский, осуществлялся тотальный контроль над всеми сторонами жизни. Немецкие колхозы были самыми рентабельными благодаря традициям совместного труда.

– Неужели это не вызывало у немцев недовольство?

– Вызывало, но это нация очень разумная, уравновешенная. Вывести из себя их тяжело. Да и религия учила их терпению, лояльности к власти. Поэтому накипевшее не выходило за пределы немецкоговорящего населения. Те, кто не мог терпеть, уезжали, пока не приняли постановление ЦИК о запрете эмиграции. Потом уже их депортировали в Сибирь и Казахстан с поражением в правах. Думаю, что их рано или поздно бы разогнали, потому что они совсем не вписывались в картину строительства коммунизма. Они стали первыми из проживающих на Кавказе, кого сослали в первые же дни Великой Отечественной. Никто никого, конечно, массово не расстреливал. Но представьте, что вы десятилетиями живете на одном месте, у вас хозяйство, дети, родители. А предупреждали за сутки, и люди все бросали, брали только самое необходимое.

В 1942 году под грифом «Совершенно секретно» Государственным комитетом обороны была создана система концлагерей для советских немцев под названием Трудармия. В нее было мобилизовано все взрослое немецкое население: мужчины в возрасте от 15 до 55 лет, и — женщины от 16 до 45 лет, у которых были дети не младше 3 лет. При этом, оставшихся без родителей детей отдавали престарелым родственникам, но чаще — в детские дома. Трудармия работала в тяжелейших условиях на лесозаготовках, шахтах, стройках, что привело к гибели тысяч людей в первый же год. Трудармия была расформирована только через два года после окончания Второй Мировой. Люди продолжали оставаться на положении ссыльнопоселенцев. Все без исключения находились под надзором и вынуждены были отмечаться ежемесячно в комендатуре. Они не имели права без разрешения коменданта покидать территории проживания. За нарушение режима грозило наказание — до 25 лет каторжных работ. Менять место жительства ранее депортированным было позволено лишь в 1972 году. Но тогда уже из ссылки немцы стали возвращаться в Германию, а не на Кавказ.

– Что стало с опустевшими поселениями?

– Имущество было конфисковано, в пустые дома заселяли русских, что-то разрушали или грабили.

– Внешне немецкие колонии отличались от других?

– Да, своей основательностью. Они строили из штучного камня. Окна выходили на улицу, чтобы проходящие могли заметить зажиточность. Немецкие усадьбы были продуманны, логически и эргономически правильно устроены.

– Местные с них пример брали?

– Нет, русские к такому образу жизни не привыкли. У них была хорошая покупная мебель, а русское крестьянство делало все своими руками. Стояла фисгармония или фортепиано. В шкафах стояла хороша фарфоровая посуда, книги. Они многое выписывали из Германии, в том числе и семена, и книги. Они никогда не жалели денег на прогресс. Во всех колониях были школы, они были поголовно грамотные. Не путайте с образованностью, они могли читать и писать. Потому что надо в церковь ходить и библию читать.

– Что на Ставрополье осталось от немцев?

– Крайне мало. Какие-то электростанции, дома в городах, правда, полностью перестроенные под другие нужды. До первой мировой войны и даже во время ее, особой неприязни русские к немцам не испытывали. Антинемецкие настроения были придуманны властью, велась идеологическая работа. Бытовая неприязнь рождалась с подачи государственной пропаганды. Много смешанных семей пострадало, когда высылали всех, связанных как-то с немецкими фермерами. Было село Велико-Княжеское, считавшееся крупным промышленно-сельскохозяйственным центром, даже на Ставрополье был Либкнехтовский район. Правда, просуществовал он с 1937 по 1943 годы.

– Но они, я так понимаю, свою миссию обучения своим примером других выполнить не смогли?

– Им сказали – жить и работать, они это и делали. Но научить трудолюбию, использованию прогресса в сельском хозяйстве местное население они не смогли из-за различия менталитета. Привить ничего окружающим они не смогли. Так что европеизировать Кавказ не получилось. Не знаю даже, хорошо это или плохо.

Новости на Блoкнoт-Ставрополь

Колонисты создали первые плодопитомники, где проводили отбор наиболее устойчивых сортов фруктовых деревьев, показали, как правильно осуществлять полив, тем самым положив начало промышленному выращиванию фруктов. Немецкое население способствовало развитию перерабатывающей промышленности – кожевенной, маслобойной, сыроварению. К сожалению, заложив фундамент отрасли, они не смогли передать местному населению использование прогресса в АПК. Прожив на Ставрополье больше века, колонии исчезли, не оставив следа.

Если смотреть с холмов на Сенгилеевское водохранилище, то справа можно заметить прямую широкую линию, ведущую к самой воде. Когда-то это была центральная улица хутора Йохансдорф. Невдалеке от него появился хутор Молочный. Причем, своим названием он обязан именно немцам – их молочные продукты были известны своим качеством на всю Ставропольскую губернию. По выходным на телегах они привозили продукты на рынок Ставрополя, где все буквально расхватывали.

– Мои старики общались с теми немцами, – вспоминает ставрополец Евгений Клеев, – улица называлась Шпалерная, потому что была идеально ровная: от озера и до горы, мощенная камнем. Все дома стояли аккуратно в один ряд и по одной стороне. Но в 1938 году всех выселили, а в опустевший хутор нагнали ссыльных евреев, и тогда порядок закончился: дома приходили в упадок, на земле никто особенно не работал. Евреев спустя несколько лет куда-то выселили, а в Йохансдорфе поселили каких-то других ссыльных. Единственный, кто вернулся на хутор был немецкий старик. У моих родителей была неподалеку дача, я часто видел «дедушку Петера», как все его называли. Он ни с кем не общался, сторонился разговоров, но любил детей. Давал мне маленькому огурцы. У него и куры были, и все росло. «Дедушка Петер» был прекрасным фермером, но потом он в одиночестве и умер.

— Немецкие колонии были по всему Ставрополью, – рассказывает заместитель директора по научной работе государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Егор Карагодин, – Их здесь было много, порядка 20-30 тысяч, если говорить о XIX веке. Потом была Первая и Вторая мировые войны, они стимулировали отъезд колонистов. А после депортации 1941 года остались единицы. Сейчас есть несколько бабушек на весь край, которые когда-то вернулись из депортации. Но это обрусевшие немцы, которые и языка не помнят. Надо сказать, что «немцы» – это русский термин, так называли немых людей, или не говорящих по-русски. Поэтому немцами в России называли всех: и голландцев, и швейцарцев, и итальянцев, и англичан. Германоязычных людей было больше, поэтому со временем слово это стало ассоциироваться с ними.

– Когда началось массовое переселение?

– Многих приглашал Петр Первый, но в основном колонисты появились при Екатерине Второй. Она хотела таким образом заселить обширные пустующие земли сначала в Поволжье, а в 1778 году был издан указ, разрешающий немецким колонистам переселяться на Кавказ с этой же целью: с одной стороны освоение пустующих земель, а с другой – наращивание европейского влияния на Кавказе. Им предоставляли очень серьезные льготы, до 30 лет разрешалось не платить налоги, они полностью освобождались от воинской повинности. Их задача была много работать и платить налоги. А работали они много.

– Почему они уезжали из Европы? Неужели там было все так плохо?

– Во-первых, малоземелье. А во-вторых, как мы представляем себе Германию? Мощным единым агрессивным государством, которое навязывало и развязывало войны. А 150-200 лет назад это было разрозненная страна, состоящая из разных королевств, княжеств. Людей облагали непомерными налогами.

– Это как раз отражено в сказках немецких писателей...

– Да, а у германских князей была подлая привычка солдат сдавать в наем другим странам, а крестьянам это, понятное дело, не нравилось. А тут из Росси пришло просто сказочное предложение. Переселялись целыми семьями, иногда целыми общинами. Сначала отправлялись ходоки, которые смотрели местность и принимали решение. На Кавказе массовое переселение началось с 40-х годов XIX века. Местность здесь была опасная, шла Кавказская война. Но условия были очень хороши. Первая крупная колония появилась в 1802 году под Пятигорском. Это была колония шотландских миссионеров. Два человека из Эдинбурга: Бронсон и Патерсон из реформаторской церкви переехали на Кавказ с целью проповедей Евангелия среди горских народов. К ним подселились и немцы.

– Неужели это предприятие у них имело успех?

– Были случаи, но массового крещения не происходило. Кто-то от кровной мести бежал, крестился и жил с ними. Шотландцы потом уехали, а немцы остались. Занимались колонисты в основном земледелием. Жили общинами, натуральным хозяйством подальше от городов, это был осознанный уход от цивилизации из-за религиозных взглядов.

– А как они общались? Учили русский?

– В основном – нет. Жили общиной, говорили по-немецки, исповедовали протестанство, явление для русского чуждое и непонятное. Своим образом жизни они обособлялись от окружающих. Но при этом они приезжали на рынок в Ставрополь, как-то минимально могли общаться. Необходимый минимум общения они дружелюбно и мирно выдерживали. Часто немцы были двуязычные, которые жили в городах.

– Но ассимиляция постепенно происходила?

– До 20-х годов XX века, до гражданской войны, не было ассимиляции, жили немцы очень закрыто. А большевики начали сознательно ломать традиционный уклад, разбивать сложившиеся общины. Приходили к ним, объявляли, что они теперь – колхоз, прикрепляли ячейку коммунистов, которые вели воспитательную работу. Вся документация была переведена на русский, осуществлялся тотальный контроль над всеми сторонами жизни. Немецкие колхозы были самыми рентабельными благодаря традициям совместного труда.

– Неужели это не вызывало у немцев недовольство?

– Вызывало, но это нация очень разумная, уравновешенная. Вывести из себя их тяжело. Да и религия учила их терпению, лояльности к власти. Поэтому накипевшее не выходило за пределы немецкоговорящего населения. Те, кто не мог терпеть, уезжали, пока не приняли постановление ЦИК о запрете эмиграции. Потом уже их депортировали в Сибирь и Казахстан с поражением в правах. Думаю, что их рано или поздно бы разогнали, потому что они совсем не вписывались в картину строительства коммунизма. Они стали первыми из проживающих на Кавказе, кого сослали в первые же дни Великой Отечественной. Никто никого, конечно, массово не расстреливал. Но представьте, что вы десятилетиями живете на одном месте, у вас хозяйство, дети, родители. А предупреждали за сутки, и люди все бросали, брали только самое необходимое.

В 1942 году под грифом «Совершенно секретно» Государственным комитетом обороны была создана система концлагерей для советских немцев под названием Трудармия. В нее было мобилизовано все взрослое немецкое население: мужчины в возрасте от 15 до 55 лет, и — женщины от 16 до 45 лет, у которых были дети не младше 3 лет. При этом, оставшихся без родителей детей отдавали престарелым родственникам, но чаще — в детские дома. Трудармия работала в тяжелейших условиях на лесозаготовках, шахтах, стройках, что привело к гибели тысяч людей в первый же год. Трудармия была расформирована только через два года после окончания Второй Мировой. Люди продолжали оставаться на положении ссыльнопоселенцев. Все без исключения находились под надзором и вынуждены были отмечаться ежемесячно в комендатуре. Они не имели права без разрешения коменданта покидать территории проживания. За нарушение режима грозило наказание — до 25 лет каторжных работ. Менять место жительства ранее депортированным было позволено лишь в 1972 году. Но тогда уже из ссылки немцы стали возвращаться в Германию, а не на Кавказ.

– Что стало с опустевшими поселениями?

– Имущество было конфисковано, в пустые дома заселяли русских, что-то разрушали или грабили.

– Внешне немецкие колонии отличались от других?

– Да, своей основательностью. Они строили из штучного камня. Окна выходили на улицу, чтобы проходящие могли заметить зажиточность. Немецкие усадьбы были продуманны, логически и эргономически правильно устроены.

– Местные с них пример брали?

– Нет, русские к такому образу жизни не привыкли. У них была хорошая покупная мебель, а русское крестьянство делало все своими руками. Стояла фисгармония или фортепиано. В шкафах стояла хороша фарфоровая посуда, книги. Они многое выписывали из Германии, в том числе и семена, и книги. Они никогда не жалели денег на прогресс. Во всех колониях были школы, они были поголовно грамотные. Не путайте с образованностью, они могли читать и писать. Потому что надо в церковь ходить и библию читать.

– Что на Ставрополье осталось от немцев?

– Крайне мало. Какие-то электростанции, дома в городах, правда, полностью перестроенные под другие нужды. До первой мировой войны и даже во время ее, особой неприязни русские к немцам не испытывали. Антинемецкие настроения были придуманны властью, велась идеологическая работа. Бытовая неприязнь рождалась с подачи государственной пропаганды. Много смешанных семей пострадало, когда высылали всех, связанных как-то с немецкими фермерами. Было село Велико-Княжеское, считавшееся крупным промышленно-сельскохозяйственным центром, даже на Ставрополье был Либкнехтовский район. Правда, просуществовал он с 1937 по 1943 годы.

– Но они, я так понимаю, свою миссию обучения своим примером других выполнить не смогли?

– Им сказали – жить и работать, они это и делали. Но научить трудолюбию, использованию прогресса в сельском хозяйстве местное население они не смогли из-за различия менталитета. Привить ничего окружающим они не смогли. Так что европеизировать Кавказ не получилось. Не знаю даже, хорошо это или плохо.

Новости на Блoкнoт-Ставрополь

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ